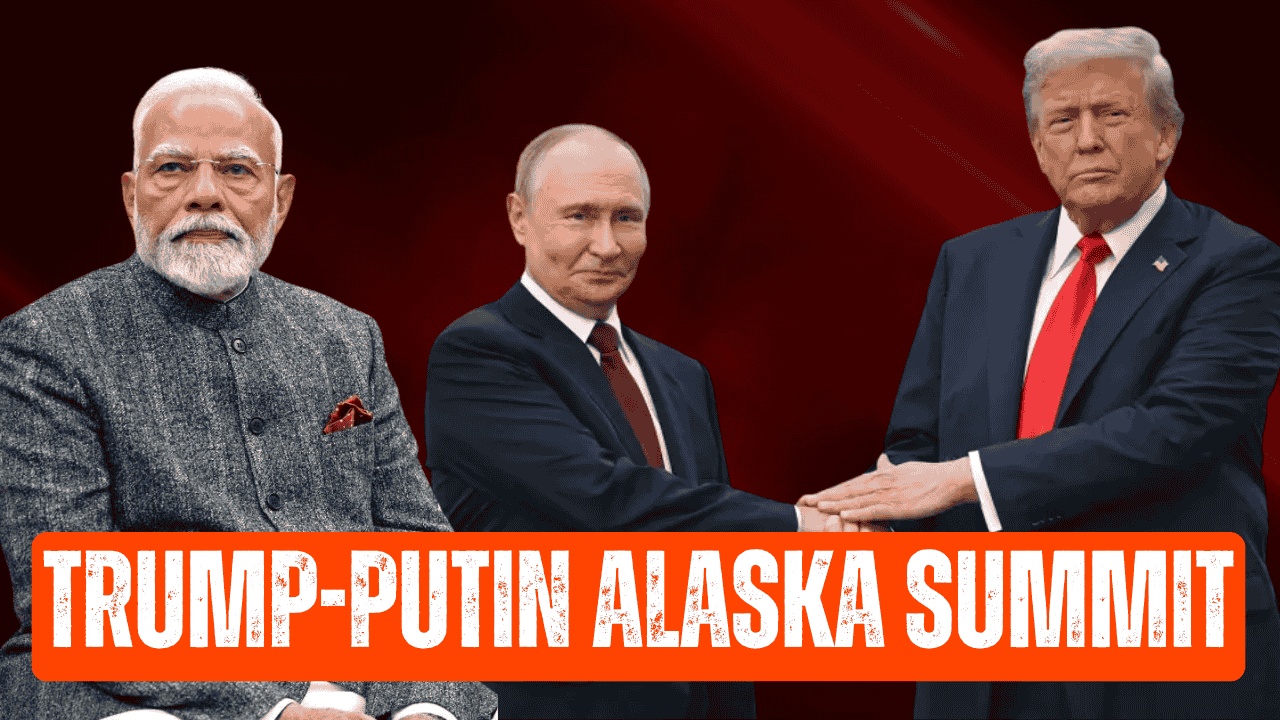

ट्रंप-पुतिन अलास्का शिखर सम्मेलन और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता: यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण विश्लेषण

हाल ही में संपन्न ट्रंप-पुतिन अलास्का शिखर सम्मेलन और इसके बाद भारत पर अमेरिकी शुल्क लगाने की घटना ने समकालीन भू-राजनीति के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया है जिन्हें हर यूपीएससी अभ्यर्थी को समझना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यह ऐतिहासिक घटना भारत की विकसित हो रही विदेश नीति और बहुध्रुवीय विश्व में रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की चुनौतियों को दर्शाती है।

अलास्का शिखर सम्मेलन को समझना: भू-राजनीतिक रीसेट का प्रयास

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई ऐतिहासिक बैठक चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच एक महत्वपूर्ण राजनयिक पहल थी। जॉइंट बेस एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन में आयोजित यह बैठक शुरू में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के सबसे विनाशकारी संघर्ष को समाप्त करने की संभावित सफलता के रूप में प्रस्तुत की गई थी।

शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम

शिखर सम्मेलन मिश्रित परिणामों और कोई ठोस समझौते के बिना समाप्त हुआ। ट्रंप ने स्वीकार किया कि यद्यपि "कई बिंदुओं पर हमारी सहमति थी," कुछ "बड़े मुद्दे" अनसुलझे रह गए। बैठक निर्धारित छह घंटों के बजाय केवल साढ़े तीन घंटे चली और कोई संयुक्त भोजन या महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते नहीं हुए।

पुतिन के राजनयिक लाभ स्पष्ट थे क्योंकि उन्हें वाशिंगटन से पूर्ण सम्मान और मान्यता प्राप्त हुई, जो उनके रणनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता था। रूसी राष्ट्रपति ने इस मंच का कुशलता से उपयोग करते हुए ट्रंप के इस दावे को बल दिया कि यदि वे 2020 में राष्ट्रपति होते तो इस संघर्ष को रोका जा सकता था।

भारत की शुल्क चुनौती: रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा

शुल्क लगाने की वास्तविकता

ट्रंप प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाया, जो 27 अगस्त, 2025 से प्रभावी है। इसमें 25% मूल शुल्क और अतिरिक्त 25% दंड शामिल है, जो विशेष रूप से भारत की रूसी कच्चे तेल की निरंतर खरीदारी को लक्षित करता है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने इन उपायों को "रूसी संघ की सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरों" के जवाब के रूप में उचित ठहराया।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा दुविधा

2024 में रूसी कच्चा तेल भारत के तेल आयात का 35-40% था, जो 2021 में केवल 3% से नाटकीय रूप से बढ़ा है। जनवरी 2023 और 2025 के मध्य तक भारत ने 120 अरब डॉलर मूल्य का रूसी कच्चा तेल आयात किया, जिससे सकारात्मक आर्थिक गुणांक प्रभाव उत्पन्न हुए। यह ऊर्जा साझेदारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के दौरान भारत की आर्थिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई।

रणनीतिक स्वायत्तता बनाम बाहरी दबाव

रणनीतिक स्वायत्तता को परिभाषित करना

रणनीतिक स्वायत्तता का तात्पर्य किसी राष्ट्र की बाहरी दबावों के बिना विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता से है। भारत के लिए यह अवधारणा नेहरू की गुटनिरपेक्षता से समकालीन बहुपक्षीय रणनीतियों के विकास का प्रतिनिधित्व करती है।

भारत का बहु-संरेखण दृष्टिकोण

आधुनिक भारत ने बहु-संरेखण को अपनाया है - समानांतर संबंधों की एक श्रृंखला जो सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के लिए सामान्य दृष्टिकोण की तलाश करते हुए बहुपक्षीय साझेदारियों को मजबूत बनाती है। यह दृष्टिकोण शीत युद्ध काल की गुटनिरपेक्षता से काफी अलग है:

गुटनिरपेक्षता की विशेषताएं:

द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के दौरान सैन्य गुटों से बचना

महाशक्तियों के बीच समान दूरी बनाए रखना

संप्रभुता सुरक्षा पर ध्यान

बहु-संरेखण की विशेषताएं:

एक साथ कई शक्ति केंद्रों के साथ जुड़ाव

गुट राजनीति के बजाय मुद्दा-आधारित साझेदारी

प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों के साथ संबंधों का संतुलन

भारत की प्रतिक्रिया रणनीति

राजनयिक लचीलापन

भारत के विदेश मंत्रालय ने शुल्क उपायों को "अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनुचित" करार दिया, साथ ही राष्ट्रीय हितों की रक्षा के अपने संकल्प को दोहराया। सरकार ने जोर दिया कि 1.4 अरब नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी।

रणनीतिक साझेदारियों का संतुलन

भारत का दृष्टिकोण परिष्कृत राजनयिक युक्तियों को दर्शाता है:

रूस के साथ: यूक्रेन संघर्ष की चिंताओं को संबोधित करते हुए ऊर्जा सहयोग बनाए रखना

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ: शुल्क असहमतियों के बावजूद रणनीतिक साझेदारी को संरक्षित करना

ब्रिक्स के माध्यम से: वैकल्पिक वित्तीय तंत्रों पर चर्चा का नेतृत्व

क्वाड के द्वारा: हिंद-प्रशांत संलग्नता जारी रखना

भारत की विदेश नीति के लिए निहितार्थ

दबाव परीक्षण के परिणाम

शुल्क प्रकरण ने भारतीय विदेश नीति के लिए तीन महत्वपूर्ण संरचनात्मक वास्तविकताओं को प्रकट किया:

आर्थिक पुनर्कैलिब्रेशन की आवश्यकता: भारत को विकसित हो रही वैश्वीकरण गतिशीलता के अनुकूल अपनी अर्थव्यवस्था को ढालना होगा

रूस संबंध की लागत: रूस के साथ रणनीतिक संबंध अब भारत को अधिक बाहरी आर्थिक दबावों के संपर्क में लाते हैं

अमेरिकी संबंध की अस्थिरता: ट्रंप का लेन-देन आधारित दृष्टिकोण वाशिंगटन की सद्भावना पर अधिक निर्भरता के जोखिमों को उजागर करता है

ब्रिक्स और वैकल्पिक ढांचे

रियो डी जनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (जुलाई 2025) में भारत ने 2026 के लिए अपनी आगामी अध्यक्षता की घोषणा की, ब्रिक्स को "Building Resilience and Innovation for Cooperation and Sustainability" के रूप में पुनर्परिभाषित करने का प्रस्ताव रखा। यह पहल ग्लोबल साउथ नेतृत्व और वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तंत्रों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ के लिए सबक

बहुध्रुवीय विश्व गतिशीलता

अलास्का शिखर सम्मेलन और इसके बाद के विकास एकध्रुवीय से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के संक्रमण को दर्शाते हैं। प्रमुख शक्तियां तेजी से आर्थिक उपकरणों का उपयोग विदेश नीति के साधन के रूप में कर रही हैं, जो पारंपरिक राजनयिक दृष्टिकोणों को चुनौती देती हैं।

ऊर्जा भू-राजनीति

ऊर्जा सुरक्षा रणनीतिक स्वायत्तता से अविभाज्य हो गई है। भारत के रूसी तेल आयात, यद्यपि आर्थिक रूप से लाभकारी हैं, दर्शाते हैं कि कैसे ऊर्जा साझेदारी एक परस्पर जुड़े विश्व में भू-राजनीतिक कमजोरियां बन सकती हैं।

शिखर राजनयिक की सीमाएं

अलास्का शिखर सम्मेलन के सीमित परिणाम यह उजागर करते हैं कि नेताओं के बीच व्यक्तिगत राजनयिक की बाधाएं हैं जब जटिल, बहु-हितधारक संघर्षों से निपटना होता है। चर्चाओं से यूक्रेन की अनुपस्थिति शांति प्रक्रियाओं से मुख्य हितधारकों को बाहर करने की चुनौतियों को रेखांकित करती थी।

यूपीएससी के लिए समकालीन प्रासंगिकता

करंट अफेयर्स का एकीकरण

यह प्रकरण कई यूपीएससी विषयों को जोड़ता है:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध: द्विपक्षीय संबंध, रणनीतिक साझेदारी, संघर्ष समाधान

भारतीय विदेश नीति: रणनीतिक स्वायत्तता, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक राजनयिकता

वैश्विक शासन: अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का सुधार, ग्लोबल साउथ सहयोग

आर्थिक संबंध: व्यापार युद्ध, प्रतिबंध, ऊर्जा भू-राजनीति

विश्लेषणात्मक ढांचा

यूपीएससी अभ्यर्थियों को इस स्थिति का विश्लेषण कई दृष्टिकोणों से करना चाहिए:

यथार्थवादी दृष्टिकोण: शक्ति प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय हित गणना

उदारवादी दृष्टिकोण: संस्थागत सहयोग और पारस्परिक निर्भरता की लागत

रचनावादी दृष्टिकोण: पहचान, मानदंड, और राजनयिक संस्कृति के प्रभाव

यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए मुख्य निष्कर्ष

रणनीतिक समझ: भारत की विदेश नीति एक साथ कई स्तरों पर संचालित होती है, मुख्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए प्रतिस्पर्धी शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित करती है। अलास्का शिखर सम्मेलन और शुल्क प्रकरण दर्शाते हैं कि रणनीतिक स्वायत्तता के लिए पूर्व निर्धारित स्थितियों के कठोर पालन के बजाय निरंतर कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है।

समकालीन अनुप्रयोग: आधुनिक राजनयिकता में पारंपरिक राजनयिक उपकरणों के साथ-साथ आर्थिक राज्यकला तेजी से शामिल हो रही है। व्यापार, ऊर्जा, और रणनीतिक साझेदारियों के प्रतिच्छेदन की समझ समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण है।

नीति विकास: गुटनिरपेक्षता से बहु-संरेखण में भारत का संक्रमण वैश्विक शक्ति वितरण में व्यापक परिवर्तनों को दर्शाता है। सफल विदेश नीति के लिए मुख्य सिद्धांतों को बनाए रखते हुए बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल लचीलेपन की आवश्यकता होती है।

भू-राजनीतिक जटिलता: आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परस्पर जुड़ी प्रकृति का मतलब है कि द्विपक्षीय संबंधों को अलगाव में प्रबंधित नहीं किया जा सकता। रूस के साथ भारत का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और अन्य भागीदारों के साथ इसके संबंधों को प्रभावित करता है।

भविष्य की तैयारी: जैसे-जैसे भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखता है, रणनीतिक स्वायत्तता का प्रबंधन इसकी विदेश नीति की सफलता के लिए केंद्रीय रहेगा। इन गतिशीलताओं की समझ अभ्यर्थियों को समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक शासन में भारत की भूमिका पर प्रश्नों के लिए तैयार करती है।