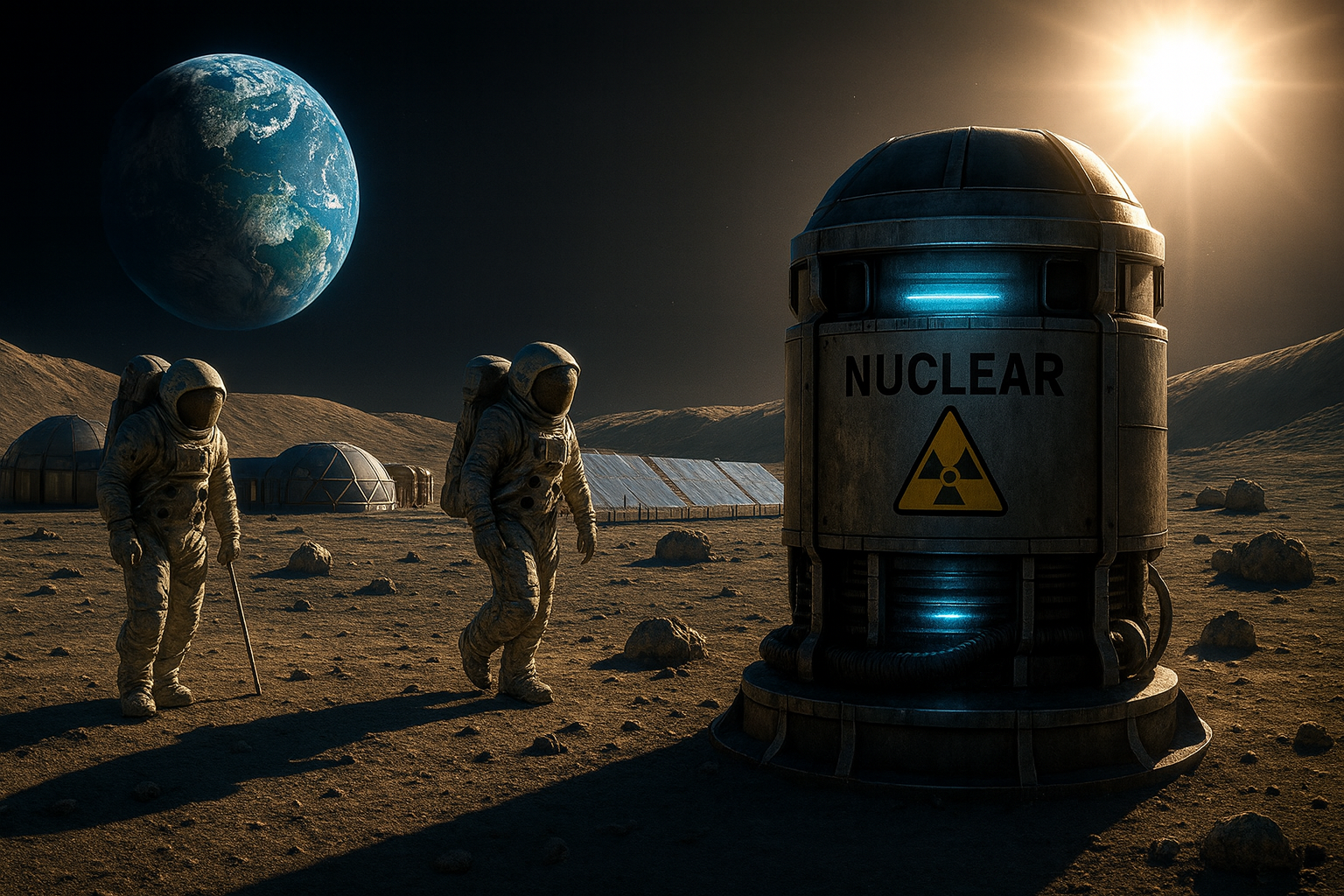

नासा की महत्वाकांक्षी चांद्र परमाणु रिएक्टर परियोजना

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चांद पर 100 किलोवाट क्षमता का परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। यह परियोजना आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा है और इसका मुख्य उद्देश्य चांद पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति स्थापित करना है।

नासा के कार्यवाहक प्रशासक सीन डफी ने इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है, जो पहले की 40 किलोवाट योजना से बढ़कर अब 100 किलोवाट हो गई है। यह रिएक्टर फिशन सरफेस पावर सिस्टम पर आधारित होगा और कम से कम 10 साल तक संचालित होने में सक्षम होगा।

चांद पर परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता

चुनौतीपूर्ण चांद्र वातावरण

चांद पर ऊर्जा की समस्या सूर्य की रोशनी की अनुपलब्धता से जुड़ी है। चांद पर एक दिन और एक रात दोनों पृथ्वी के लगभग 14-14 दिनों के बराबर होते हैं। इस अवधि के दौरान तापमान माइनस 200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और सौर पैनल अप्रभावी हो जाते हैं।

परमाणु ऊर्जा के लाभ

निरंतर ऊर्जा आपूर्ति: 24x7 विद्युत उत्पादन, मौसम या स्थान की परवाह किए बिना

उच्च क्षमता: 100 किलोवाट क्षमता, जो पृथ्वी पर लगभग 80 घरों को बिजली दे सकती है

कॉम्पैक्ट डिजाइन: कम वजन और आकार, अंतरिक्ष मिशन के लिए आदर्श

दीर्घकालिक संचालन: कम से कम 10 साल की परिचालन अवधि

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा

चीन-रूस की योजनाएं

चीन और रूस ने संयुक्त रूप से 2035 तक चांद पर स्वचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय चांद्र अनुसंधान स्टेशन बनाने पर सहयोग कर रहे हैं।

चीन का लक्ष्य 2030 तक अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को चांद पर भेजना है, जबकि अमेरिकी आर्टेमिस मिशन में देरी हो रही है।

भारत-जापान की पहल

भारत और जापान चांद्रयान-5 (LUPEX) मिशन पर सहयोग कर रहे हैं, जो 2027-28 में लॉन्च होगा। यह मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ की खोज पर केंद्रित है।

कानूनी और भू-राजनीतिक निहितार्थ

बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967)

1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि के अनुसार, कोई भी देश चांद पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। हालांकि, परमाणु रिएक्टर स्थापित करने वाले देश प्रभावी रूप से सुरक्षा क्षेत्र बना सकते हैं, जो अन्य देशों की पहुंच को सीमित कर देगा।

आर्टेमिस समझौता

56+ देशों द्वारा हस्ताक्षरित आर्टेमिस समझौते में "सुरक्षा क्षेत्र" की अवधारणा शामिल है जो पारदर्शिता और शांतिपूर्ण उपयोग पर जोर देती है।

तकनीकी चुनौतियां और सुरक्षा उपाय

मुख्य तकनीकी बाधाएं

अत्यधिक तापमान भिन्नता: दिन में 100°C से ऊपर, रात में माइनस 200°C तक

कम गुरुत्वाकर्षण: पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुरुत्वाकर्षण

कोई वायुमंडल नहीं: प्राकृतिक सुरक्षा का अभाव

विकिरण जोखिम: लॉन्च के दौरान दुर्घटना की स्थिति में

सुरक्षा उपाय

नासा रिएक्टर को निष्क्रिय अवस्था में भेजने की योजना बना रहा है ताकि लॉन्च के दौरान विकिरण का जोखिम कम हो। इसके अतिरिक्त, ब्रेटन चक्र शक्ति रूपांतरण प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।

भारत की परमाणु ऊर्जा नीति

भारत ने 2025 के बजट में ₹20,000 करोड़ की घोषणा की है लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) के विकास के लिए। देश का लक्ष्य 2047 तक 100 GW परमाणु क्षमता प्राप्त करना है।

वर्तमान में भारत की स्थापित परमाणु क्षमता 8,180 MW है, जिसे 2031-32 तक 22,480 MW तक बढ़ाया जाना है।

आपकी परीक्षा तैयारी के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

UPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्व:

मुख्य परीक्षा के लिए:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध: अमेरिका-चीन-रूस अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी: परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका

भूराजनीति: अंतरिक्ष कूटनीति और शक्ति संतुलन

पर्यावरण: स्वच्छ ऊर्जा विकल्प के रूप में परमाणु ऊर्जा

प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य:

नासा आर्टेमिस कार्यक्रम और इसके उद्देश्य

1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि के प्रावधान

भारत-जापान LUPEX मिशन के विवरण

चांद्र परिस्थितियां: 14 दिन का दिन, 14 दिन की रात

परमाणु रिएक्टर की क्षमता: 100 किलोवाट

समसामयिक महत्व: यह विषय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय कानून, भूराजनीति और ऊर्जा सुरक्षा के प्रतिच्छेदन को दर्शाता है, जो UPSC के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। अंतरिक्ष में बढ़ती प्रतिस्पर्धा 21वीं सदी की एक प्रमुख भू-राजनीतिक चुनौती है।

याद रखने योग्य मुख्य आंकड़े:

माइनस 200°C: चांद का रात्रिकालीन तापमान

28 दिन: पृथ्वी की तुलना में एक चांद्र दिन-रात चक्र की अवधि

100 किलोवाट: अमेरिका के योजनाबद्ध परमाणु रिएक्टर की क्षमता

2030: नासा के चांद्र परमाणु रिएक्टर का लक्ष्य वर्ष

2035: अंतर्राष्ट्रीय चांद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए चीन-रूस का लक्ष्य

यह विकास वैज्ञानिक मिशनों से रणनीतिक संसाधन नियंत्रण की ओर अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करता है, जो इसे आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और तकनीकी प्रगति के पैटर्न को समझने के लिए महत्वपूर्ण बनाता है।